Более тридцати лет знаком я с Евгением Кафельниковым. Могу назвать его старым добрым товарищем. Наблюдал за ним в начале 90-х годов, довелось и освещать его путь к олимпийскому золоту в Сиднее-2000. Объединяют нас переживание за футбольный «Спартак», много общих взглядов на окружающий мир, а также чат с друзьями.

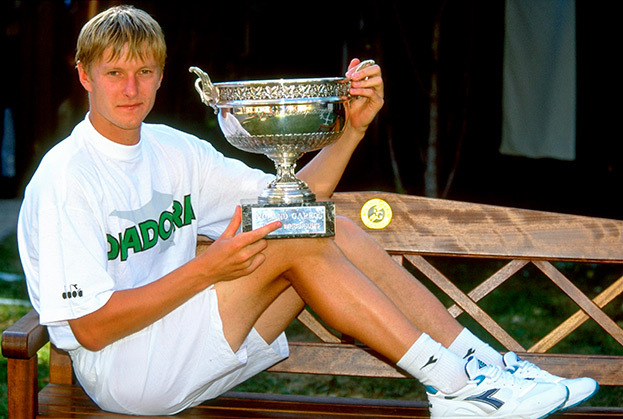

До Кафельникова ни один теннисист из бывшего Союза не побеждал в турнирах «Большого шлема», Евгений Александрович сделал это дважды в одиночном разряде («Ролан Гаррос» — 1996 и Открытый чемпионат Австралии-1999) и четырежды в парном. До него никто из теннисистов бывшего СССР не становился первой ракеткой мира, не выигрывал Олимпиаду в одиночном разряде, а также он был одним из тех, кто в Париже-2002 впервые завоевал со сборной России Кубок Дэвиса. Кафельников стал чемпионом-первопроходцем, Марат Сафин и Даниил Медведев пошли вслед за ним.

Кафельникову сегодня исполнилось 50 лет. Он общителен с журналистами, но не очень любит длинные интервью. Но по такому случаю я бы себе никогда не простил, если бы не попытался убедить его вспомнить, как ему удалось изменить представление о российских теннисистах в мире. График вице-президента Федерации тенниса России (кстати, нет человека, более отличающегося от него внешне от чиновника) плотный: по несколько часов не поговоришь — и разговор пришлось разбить на три дня. Закончив его, я решил убрать свои вопросы и свести рассказы собеседника в единый монолог.

Ехал на рыбалку, а отец меня ловил и вел на тренировку.

— Банкетом пятидесятилетие не собираюсь отмечать, — говорит Кафельников. — В это время меня в России не будет, уеду на детские соревнования, где сыграет мой четырнадцатилетний племянник. Тот надеется стать таким же, как дядя, и пока все идёт нормально. Его игра для меня сейчас намного важнее, чем празднование юбилея.

Потом, уже вернувшись, придумаю что-то – но не масштабное и грандиозное. Не люблю всё это, не нравятся светские вечера, где наверняка будут петь дифирамбы. Не мое – все эти пышные оркестры, хлеб-соль, в такой обстановке себя чувствую дискомфортно. И с победного «Ролан Гаррос» в 96-м поэтому прилетел в Москву спустя два дня таким образом, чтобы никто не знал, когда и куда приземлюсь. Тогда, ещё почти без интернета и вообще без гаджетов, было легче. И то полностью сохранить инкогнито не удалось – тренер Анатолий Лепешин очень дружил с Анной Дмитриевой, поэтому съемочная группа «НТВ-Плюс», насколько помню, всё же встречала меня.

Из-за нелюбви к фанфар после олимпийского золота в Сиднее, за час-полтора в Русском доме, в 11 вечера сел в самолет и улетел в Сочи на один день к родителям, а не на всякие церемонии. Теннисная жизнь очень насыщенная, и уже надо ехать на следующий турнир, а не праздновать. Можно было его и отменить, но нужно было набирать очки и жить обычной жизнью.

Доволен ли я достигнутым к пятидесяти годам? Если бы кто-то спросил ребёнка десяти-одиннадцати лет или подростка пятнадцати-шестнадцати: «Хотел бы ты выиграть два турнира «Большого шлема», олимпийское золото в одиночном разряде, Кубок Дэвиса и быть первой ракеткой мира?» — думаю, 100 из 100 ответили бы: «Конечно, хотел бы!» Поэтому жаловаться на судьбу мне не стоит. Вполне доволен тем, как прошла моя спортивная карьера и как складывается вообще жизнь. И неправильно задаваться вопросом, что бы я в ней поменял, если бы была такая возможность. Даже об этом думать не хочу. Зачем?

Мне очень важно, что при всех спортивных достижениях у меня никогда не было пренебрежительного отношения к людям. У меня никогда не было ощущения, что я пуп земли, а простые люди — никто. Это, наверное, отличало меня от многих добившихся успеха. Я всегда старался независимо от того, кто человек напротив меня — успешный, влиятельный или обычный — вести себя с ним одинаково, не меняться. И так же сейчас.

Даже думать не хочу, чем бы занимался без тенниса. Не знаю и желания не испытываю узнать. Рад, что жизнь сложилась таким образом, что посвятил её этому виду спорта. Это единственное, в чём могу отдаться полностью. Ничего другого. Считаю, показал в карьере максимум. Сто процентов. Больше уже было невозможно, хоть кто-то считает иначе.

Что могло заставить сочинского парня в 1980-е годы заниматься теннисом — тогда еще не очень популярным видом спорта в нашей стране? Нечто, а кто-то. Отец, профессиональный волейболист, мастер спорта, выступавший в высшей лиге чемпионата СССР. Он родом из Брянской области, потом переехал в Сочи и остался в городе, где я родился. С учетом тогдашней конкуренции в любом виде спорта, он добился неплохих результатов — так что нельзя сказать, что папа реализовывал свои несбывшиеся амбиции.

У него был хороший друг, тренер по теннису. Однажды тот предложил: «Приведи сына, посмотрим». Отец привел его, тренер провел несколько простых тестов на координацию. Говорит: «В принципе парень нормальный, пусть занимается». Так и началось. Почему отец не отдал меня в волейбол или футбол? Видимо, он хотел, чтобы я проявлял себя индивидуально, а не в командном виде спорта. А меня самого что-то в командных видах не привлекало. Хотелось добиваться всего сам, ни на кого не рассчитывая и лично отвечая за всё.

Я всегда был активным ребёнком, любил футбол и баскетбол, пробовал играть в волейбол. У меня хорошо получалась координация, и мне легко давалось усвоение инструкций тренеров. С теннисом всё сложилось наилучшим образом. Мне очень нравилась теннисная ракетка, струны, сама игра. Но монотонная работа, как большинству детей, не нравилась. Я был ленив, и в определённый момент понадобилась строгая рука, которая переломила бы мои желания. Такой рукой стала отцовская.

Мой родной Сочи – город-курорт, где летом хочется гулять по морю, загорать с друзьями, ловить рыбу и просто веселиться. Один из моих детских тренеров рассказывал в интервью, как однажды мой папа притащил меня на тренировку, в одной руке у него был ремень, а в другой – плачущий я. Мне хотелось спать, порой не было желания идти на тренировку с утра. Но отец поднимал и заставлял. Не до экстрима, но всякое бывало. И да, я ревел.

Бывало, в такие периоды переедал тренировок, нагрузок — уже не recall почему так было. Иной раз вместо этого шел на рыбалку, а в итоге не я ловил рыбу, а отец — меня: «Давай, все. Какая рыбалка?!» Теперь, спустя много времени, понимаю, что был абсолютно прав. Счастлив, что родители живут в Сочи, и имею возможность им это сказать. И благодарен папе, что в такой трудный момент, когда я артачился, не опустил руки и не сказал: «На кой черт мне это нужно?». Благодаря его настойчивости, конечно, выбился в теннисисты, без него ничего бы не было. Когда стал взрослым, любил со мной по турнирам поездить — несколько раз в Америку летал, в Париже был, в Ганновере на «мастерсе» несколько раз.

На стенке у меня никогда не висели постеры — но о главных звездах времени моего детства, конечно же, слышал. Бьерн Борг, Джон Макинрой, Джимми Коннорс, Иван Лендл… Знал и нашу историю, понимал, кто такой, например, Александр Метревели — еще до того, как с ним познакомился. На слуху были Андрей Чесноков, Саша Зверев — папа одной из нынешних звезд мирового тенниса, уехавший в Германию, почему сын и представляет эту страну. Старший Зверев — тоже сочинский. Когда растёшь, думаешь: «Вот бы на их уровень в один прекрасный день выйти». Это было, но сказать, что у меня были амбиции стать одним из лучших теннисистов мира, не могу.

Стремления рождались постепенно. Достигая одной цели, ставишь следующую, пока не понимаешь: все, целей больше нет, а значит, продолжать карьеру — без толку. Играть ради игры не мое. Пойдя по этому пути до конца и осознав отсутствие мотивации, в 29 лет завершил выступления.

Понимание возможности победы в турнире «Большого шлема» пришло после триумфов над ведущими игроками. Победы над Беккером, Сампрасом и Агасси внушили веру и осознание того, что это может быть не просто единичные достижения, а возможность выиграть один или два турнира «Большого шлема». Такой уверенности до этих побед у меня не было. Она не появляется из ниоткуда, а рождается благодаря подобным триумфам.

С Сочи меня связывают только родители, которых я иногда навещаю из Москвы, где проживаю постоянно. Сочи — хороший город, но в сфере спорта там можно многое улучшить: и теннис развивать, и другие виды спорта. Климат для России уникальный, на открытом воздухе можно заниматься круглый год! Потенциал у города огромный, но сейчас существуют другие проблемы, и заниматься спортом должным образом никто не желает.

Интересно ли мне заниматься этим? Все зависит от роли и возможностей. Если руководствоваться лозунгом «Делай так, как видишь», то возможно согласился бы. А вот предложение «Ты — наш символ, и мы говорим тебе, что делать» неприемлемо.

Многие, вероятно, готовы за хорошие деньги работать таким образом и играть чужие игры, но не я.

Понимал, что Эйнштейном не стану

В Сочи первым моим тренером стал Валерий Песчанко, мастер спорта, чемпион Союза среди юношей. От него получил основы, а затем много лет тренировался у Валерия Шишкина. При нём попал в юношеские сборные СССР и начал выигрывать первые серьезные юниорские турниры. Валерий Владимирович сопровождал меня на турниры, а если из-за болезни не мог, меня вез отец. Были ли между отцом и тренером трения? Возможно, но я их не видел. Это было важно, чтобы я не разрывался между кем слушать.

Все у меня получалось и в школе. С первого по третий класс был отличником. Это заслуга родителей, в первую очередь мамы, бабушки и дедушки. Букварь, арифметика — то, что все это давалось мне легко, их заслуга.

В жизни случаются ситуации, когда приходится принимать решения. Не представлялось возможным совмещать спортивную карьеру и полноценное обучение. Необходимо было пожертвовать чем-то. Я был одним из лучших юниоров в Советском Союзе, постоянно входил в тройку по возрасту. В связи с этим приходилось много ездить и соревноваться. Учеба уходила на второй план – иногда в школе пропуски на месяц, а потом огромные усилия для наверстывания, ведь за месяц забывались все знания, полученные до этого.

Я понимал, что в науках или искусстве не стану гением, как Эйнштейн. Единственное, где мог добиться успеха и стать кем-то, — хороший спортсмен, способный прокормить семью. Но существовала опасность «пошалить-почудить». Сочи — это город, где легко уйти в этот путь. Либо я делаю то, что должен, либо ничего из меня не получится: буду без дела и превращусь в неизвестность. К счастью, рядом были нормальные люди, которые меня поддержали. Они поверили в меня, и я им поверил.

За время просмотра «Слова пацана» во мне ничего не пробудилось. Верьте или нет, но я его не смотрел. Драки на улицах в те годы были обычным делом: нужно было защищать свою репутацию, иногда приходилось биться. Но очень жестоких моментов не помню.

В 1990-е годы я не сталкивался с криминалом. Абсолютно уверен: люди, которые зарабатывали своим трудом, а не воровали или делали что-то неправильное, не попадали в такие ситуации. Возможно, рэкет касался и честных бизнесменов, но меня к счастью это не тронуло, Боженька уберег. Не было ни одного эксцесса.

Возможна версия, что подобное происходило из-за любви к большому теннису первого президента России. Возможно, именно под патронажем Бориса Николаевича Ельцина развивалась сама игра и мои поездки в страну. В то время я был единственным российским теннисистом в мировой десятке, пятерке, тройке. Представляешь, какой ажиотаж начался бы, если бы со мной случилась какая-то криминальная ситуация? Естественно, никому это не было нужно. В России никто ко мне охрану не приставлял, я чувствовал себя спокойно, все меня знали. Но, возможно, все эти вещи кто-то контролировал, а я об этом просто не знал.

До семи-восьми лет играл деревянными ракетками. Потом появились металлические, фирмы Stomil. Сильно красили руки в алюминиевый цвет — особенно при ударе слева, когда ракетку держишь двумя руками, и потом поди отмой. В тринадцать-четырнадцать лет появились графитовые, которыми и начал играть на профессиональном уровне. Их производили и в Советском Союзе.

Не могу сказать, что замена ракет в разном возрасте заставляла меня сильно менять технику игры. Наоборот, игра стала гораздо проще. Аэродинамические качества графитовых ракеток намного лучше, чем металлических, и мяч стал значительно лучше лететь. С каждым годом и с каждым новым техническим усовершенствованием играть становилось всё легче, а скорости увеличивались.

У меня есть с чем сравнивать. Представь, чем играли 50 лет назад и чем сейчас?! А что будет через 50 лет! Не представляю, какой инвентарь должен быть у теннисиста, из какого материала ракетки, чтобы мяч летел еще быстрее. Но это наверняка произойдет. И не представляю, как перебивать мяч через сетку, если взять в руки деревянную ракетку. А ведь когда-то все ими играли, и это было нормой.

Если бы играл сегодня, то первоначально пришлось бы адаптироваться к инвентарю. Неизвестно, как отреагировал бы на эти ракетки. О стиле соперников с уверенностью мог бы адаптироваться, так как у меня всегда голова в плане тенниса. Для перехода от одного стиля игры к другому, необходимому для достижения результата в конкретном матче, требовалось не много времени.

Скорости в теннисе существенно возросли. Примеры — рядом. Не считаю, что подавал первую за 200 километров в час — где-то 180-190 было. Сейчас наблюдаю, как четырнадцатилетние ребята на неофициальных турнирах подают 205 км/ч. В четырнадцать лет! Это о чём-то говорит. Ничто не стоит на месте, и организм человека эволюционирует. И я, играя сейчас, бы не стоял на месте.

Осталась у меня только одна ракетка – в архиве Федерации тенниса России.

Мне нужно найти ещё одну вещь для Зала славы, поскольку пока не предоставил ни ракетки, ни обуви из собственных вещей. Некрасиво, я понимаю, но как это сделать? У меня там есть уголок, но нет ни майки, ни ракетки, ни шорт. Казалось бы, только вчера играл — так быстро пролетели два десятка лет. Но на самом деле много времени прошло. Точно знаю, где по сей день обувь, в которой выиграл в 96-м «Ролан Гаррос» — в Италии, в музее фирмы Diadora. Сразу после финала отдал её менеджеру, тот — агенту, который занимался одеждой. А дома — только золотая олимпийская медаль.

Я никогда не испытывал чувство, будто иду на работу, как на казнь.

Такой теннис — как титаническая работа, но и огромное удовольствие. Ради счастья от процесса можно выдержать на корте четыре-пять часов. Если не любишь процесс, то рано или поздно организм и психология дадут сбой. Мне нравился соревновательный дух, вкус победы. Все это у меня было в комплексе.

Бывало ли такое, что хотелось бросить теннис? В детстве возникали сомнения. Когда проигрывал один турнир, другой, третий, начинались нервные срывы. До сих пор вижу это на детских и юношеских турнирах, когда дети 12-13 лет плачут, рыдают. Могу их понять, потому что сам был таким, у меня тоже были подобные моменты. Нет, не помню, чтобы плакал, но после проигрыша не хотелось ни тренироваться, ни ехать на следующий турнир. Но заставляли, и правильно делали.

Став профессионалом, бросить теннис вовсе не хотелось. С одной стороны, понимал, что это моя работа. С другой — что она приносит блага и удовольствие. Никогда не возникало ощущения, что иду на работу как на эшафот. Мало кому в жизни так повезло, и не нужно воспринимать это как должное.

Моя история становления теннисистом уникальна, потому что во времена распада Советского Союза финансирование мне помогли предоставить иностранцы. В восьмидесятых по юниорам были выезды, тренировочные сборы, государство платило тренеру зарплату. Но потом всё это исчезло, а в девяностом году развалилось окончательно. Может, для меня это и к лучшему, ведь рядом оказались люди, которые поверили в меня, открыли финансирование. Сказали: «Не заработаешь — ничего страшного. Но мы верим в тебя». В итоге они еще и заработали потом, и меня, к счастью, никто не обманул. Все остались довольны.

Мой тренер Анатолий Лепешин знал многих агентов из компании IMG и теннисных скаутов, которые ездили смотреть турниры. Говорил им: «Давайте попробуем», выражая веру в меня. В то время моим агентом был Пол Теофанос. У нас очень долгая история отношений — более 30 лет. До 1993 года он был моим менеджером, а потом покинул IMG, стал хоккейным агентом и начал работать на себя. Но мы до сих пор дружим. Он недавно приезжал в Москву, мы встречались, долго вспоминали старое.

Мне повезло как с ним, так и с другими людьми, которые меня окружали. IMG предоставила мне кредит, и с 1991 по 1993 год, с семнадцати до девятнадцати лет, я тратил эти средства. За чуть меньше двух лет я потратил 80 тысяч долларов. Сейчас эта сумма в теннисном мире может показаться небольшой, но тогда это были большие деньги.

Потом я сам начал зарабатывать, и к февралю 1994-го, после первой победы на турнире АТР в Аделаиде, вернул все потраченные средства. Или чуть позже — в Австралии заработал 50 тысяч. Условия сотрудничества не были обременительными — фирма брала 10 процентов от контрактов, о которых договаривались сами. Стандартная ставка. И ничего не брали с моих призовых.

В Аделаиде была самая волнительная для меня речь победителя. Английский тогда оставлял желать лучшего. Нужно было сфокусироваться, мобилизоваться, никого из тех, кого нужно было поблагодарить, не забыть. Это было точно не легче, чем выиграть сам турнир. Потом английский улучшился, выигрывать стал чаще, появилась привычка — и эти речи уже перестали вызывать напряжение. Языком с преподавателями не занимался, впитывал все через путешествия и общение. Когда молодой — все приходит быстро, легко. За полгода регулярных поездок уже заговорил. И после побед на турнирах «Большого шлема» произнести речь с корта уже не составляло никакого труда.

Лепешин разделил с мною номер для экономии.

В середине 1980-х, в возрасте одиннадцати лет, я впервые попал в юношескую сборную СССР. Сборы проходили в Днепродзержинске под руководством Анатолия Лепешина, тренировавшего ребят от двенадцати до восемнадцати лет. Именно там мы познакомились, а спустя годы он стал моим личным тренером. Все ребята его уважали и боялись. Его авторитет был непоколебимым, и вера в человека — это бесценно. С таким человеком можно добиться многого.

В 1991 году из Сочи в Москву меня никто не привез — я уехал сам. Поскольку понял, что другого выхода нет. Отец тоже так же сообразил. Я перешёл к Анатолию Александровичу, который жил в Москве и по определению не мог приехать ко мне на Черноморское побережье. Мне нужно было чем-то жертвовать ради достижения спортивных результатов, и я переехал в столицу.

Ещё до этого, мне в семнадцать лет, в марте того же 1991 года, с прежним тренером Шишкиным удалось съездить на две недели на стажировку в известную академию Ника Боллетьери во Флориду. Теофанос помог, и условия для работы там меня поразили. Феноменальные! Уже тогда там было пятьдесят кортов, а сейчас, говорят, вообще восемьдесят. Последний раз я там бывал в 1996 году. Если бы такие условия были у нас, теннис в России процветал ещё больше.

Мне удалось потренироваться с Питом Сампрасом, которому было двадцать лет и который перед этим выиграл US Open. Я был на три года младше и находился на другом уровне — играл фьючерсы. Детали того спарринга я уже не помню, но все было идеально. В 1994 году, когда мы встретились в реальном матче, он вспомнил о нашей тренировке три годами ранее.

Год-полтора жил в Москве в бассейне «Чайка», точнее, в мини-отеле при нём. Там проходили детские сборы, и четыре или пять номеров были предназначены для спортсменов, преимущественно теннисистов. Мне отдали один из них. Условия были спартанские, но на них жаловаться нельзя. Всё необходимое для жизни имелось, горничная помогала поддерживать порядок. Позже через полтора года решил переехать в Германию, что с точки зрения тенниса было удобно — центр Европы, близко добираться по континенту.

Лепешин оказал решающее влияние на то, чтобы я стал тем, кем стал. Был он перфекционистом, и даже если провёл идеальный матч, всегда находил повод тебе напомнить об ошибках, не давая расслабиться. Говорил: «Здесь было очень плохо. Ты потерял концентрацию внимания, на четыре минуты дал сопернику воспрянуть духом. Этого делать нельзя!» Даже если тебе казалось, что нареканий быть не может, Анатолий Александрович находил их. Это был его талант.

Многое я от этого получил и по сей день стараюсь придерживаться такого же подхода. Если человеку говоришь, что все идеально — даже если идеально и есть — легко потерять мотивацию, считать себя совершенством. А для спорта это — смерть. Всегда можно совершенствовать что-то.

Хорошо осознаю: мои успехи — результат присутствия рядом Лепешина.

Человек, который и подтолкнул бы меня вперед, и которому я доверял. Возможно, у тех, кто обладал таким же даром, как и у меня, таких людей рядом не было. В этом мне повезло больше.

Неужели сейчас стал бы я для кого-то персональным тренером? Возможно. Но нужен спортсмен, кто разделит моё видение игры, тренировок, которому бы поверил и слушал так же, как Лепешин был со мной. Таких встретить — большая редкость.

Рассказывали о том, что в начале моей взрослой карьеры Анатолий Александрович ночевал со мной в одном номере, чтобы я никуда не ушел — на дискотеку или куда-то еще. На самом деле все было проще. Да, это случалось, но не из-за контроля, а чтобы сэкономить деньги. Первое время, когда мы ездили на профессиональные турниры, снимать два номера было дорого — лучше было тратить меньше и экономить на следующую поездку. Позже, когда я уже зарабатывал, в этом необходимости не было, и мы стали жить по отдельности.

В 1992 году запомнился первый выезд на профессиональный турнир в Португалию. Мне предстояло пройти пять отборочных раундов, потом основную сетку — всё ради крошечных призовых и первых очков. В номере не было отопления, приходилось спать под тремя одеялами. Но через это нужно было пройти, чтобы добиться большего. Поэтому моя дорога к успеху была труднее, чем многие думают.

Лепешин умел дисциплинировать — вероятно, это было его главное достоинство. Он понимал, что я — игрок, спортивно развитый парень, которому даются все игровые виды спорта. Я — не прямолинейный теннисист. Не буду сравнивать себя с кем-либо, но можно провести аналогию с футболом: есть хорошие, но одноплановые игроки, которые отлично и с огромным трудом выполняют свою функцию, но не могут импровизировать, как Игорь Беланов. А есть творцы, импровизаторы — Федор Черенков, Игорь Добровольский, от которых никогда не знаешь, чего ожидать.

В теннисе всё так же. Я, если угодно, не ездил по рельсам, легко адаптировался к матчу и сопернику. Анатолий Александрович понимал эти мои качества и в тактику особо не вмешивался. Зато скрупулезно подходил к техническим моментам — например, к тому, где я встречаю мяч. «Головка должна соприкасаться с центром струнной поверхности!» — эту фразу выучил навсегда. Эти нюансы он очень строго контролировал и всё время меня дорабатывал. Вдруг пропадает внимание и мяч не садится на струнную поверхность? И всё было чётко.

Знакомство с Шамилем Тарпищевым произошло мне в возрасте 15-16 лет. Первое приглашение на сборы основной сборной СССР, по-моему, состоялось в 1990 году под Минск. Анатолий Александрович всегда поддерживал крепкую дружбу с Шамилем Анвяровичем — как рассказывал Лепешин, он даже был свидетелем на свадьбе Тарпищева. Стал ли первым моим тренером, общение со вторым стало более частым, а вскоре он занял должность министра спорта.

В 1998 году мы прекратили сотрудничество с Лепешиным, это не было моим решением. Анатолию Александровичу трудно было со мной путешествовать, а хорошие знакомые предложили ему возглавить теннисный клуб в Австрии. По началу мне было неприятно, но позже я понял, что всё было правильно.

В коем случае не питаю к нему зла. Должно было так произойти. Человек уже подходил к старости, ему исполнилось 57 лет (Лепешин был крепкого телосложения). Прим. И.Р.Ему нравилось оставаться в одном месте, не перемещаться между гостиницами и участвовать в соревнованиях. Мне требовался человек, всегда находящийся рядом.

Полгода я выступал на турнирах один, со старым багажом, который мы закладывали вместе с Анатолием Александровичем. Потом мой менеджер предложил услуги Ларри Стефанки. Я его знал по работе с Марсело Риосом, мы пересекались, нормально общались, был хороший контакт. Позвонил, договорились — и началась наша совместная работа. Если «Ролан Гаррос» 96 выиграл с Лепешиным, то Открытый чемпионат Австралии-99 и Олимпиаду-2000 — с Ларри. Мельбурн вообще был вторым нашим совместным турниром. На первом, в Дохе, проиграл во втором круге, а потом поехали в Австралию — и такой успех.

С Лепешиным не было никаких конфликтов по поводу его ухода, между нами сохранилось теплое общение. Пока жил Лепешин, мы часто виделись, и всё шло гладко.

Сафина была надежной.

В 1996 году на «Ролан Гаррос» Лепешин чувствовал себя превосходно, внутренний голос подсказывал ему, что всё будет хорошо. В действительности остановить его было невозможно. Тренер старался позаботиться о том, чтобы он выспался и восстановился, так как понимал, что в пятисетовом матче сильнейший всегда побеждает, а на тот момент Лепешин играл сильнее всех остальных.

До четвертьфинала ни разу не дошло до пяти сетов — только в нём Крайчек выиграл один сет. Было это обидное поражение в тай-брейке третьей партии, которую я тоже должен был взять. Так что всё могло закончиться тем, что я бы выиграл турнир «Большого шлема», не проиграв ни одного сета.

Я четко помню финал против Михаэля Штиха. В третьем сете на тай-брейке при счете 6:3 на матчболе у меня начала сводить левая икроножная мышца. В этот момент подумал: «Если я сейчас не выиграю этот сет, никто не знает, чем все это закончится». Один мяч проиграл, но слава Богу, в следующем розыгрыше Штих попытался выйти к сетке, но у меня получился обводящий удар. Гейм, сет, матч!

До полуфинала выиграл у Сампраса в трех сетах, во втором — 6:0. Это не было для меня неожиданностью, так как непосредственно перед этим я победил его со счетом 6:2, 6:2 на неофициальном командном чемпионате мира в Дюссельдорфе. В тот момент он, можно сказать, боялся меня, а у меня фактора страха не было. Тем более я знал: грунт — не покрытие для Пита, и у меня отличный шанс повторить то, что произошло в Германии. Думаю, неслучайно за две недели мне удалось дважды его обыграть, не отдав ни одного сета.

После полуфинала «Ролан Гаррос» сослался на неудачные эксперименты с питанием, диетой, которая не принесла результата. Это всё разговоры в пользу бедных. Человек столько лет играл, был первой ракеткой мира. Имелся специалист по питанию и массажист.

В юности я питался без ограничений, едя всё подряд. Организм справлялся с перевариванием всего в 20-25 лет. Метаболизм функционировал идеально, как и желудок, калории после тренировок и матчей расходовались. В 28-29 лет появились трудности: я стал ощущать снижение скорости реакции. Небольшие переедания приводили к негативным последствиям: всё медленнее переваривалось, набирался вес, появлялись бока и животик. Сейчас теннисисты с юных лет, возможно, обращают внимание на питание, но в моё время такого не было – ели всё подряд: пасту, стейки, картошку фри.

Сафин, говоришь, жаловался на еду на Уимблдоне? Я вообще на такие мелочи внимания не обращал. В еде как был, так и остался непривередлив, ем все, что дают. Не хочешь питаться на стадионе — иди перекуси в другое место, что мы все и делали. Ужинали после игр все по своим местам. У меня честно говоря, какого-то негатива о еде на Уимблдоне в памяти не осталось.

Позитивные впечатления остались только о самом Марате! Будучи партнером по сборной в Кубке Дэвиса, на него всегда можно было положиться.

Несмотря на разницу в шесть лет, вне сборной мы были конкурентами, что для спорта не так уж велика разница. Я никогда не вел себя по отношению к нему надменно, как ветеран с молодым игроком, всегда уважал его талант и игру. С его появлением в сборной у нас сложились абсолютно равноправные отношения. У нас есть и остается взаимное уважение как между людьми, так и к заслугам друг друга в теннисе. Так и должно быть.

С Сафиным мы продолжаем общаться. Между нами больше, чем просто дружба, но назвать друг друга близкими друзьями трудно. У каждого свой круг общения и интересы, которые почти не пересекаются. В спорте и в человеческих отношениях, в взаимной порядочности мы гораздо больше, чем приятели или товарищи. Первым, кого я поздравлял после победы в Кубке Дэвиса в 2002 году, был именно Марат. Но ни в коем случае не буду умалять заслуги Миши Южного, который в решающем матче тоже проявил себя героем.

Марат утверждал, что теннис — это полный психологический портрет человека, а Олег Табаков рекомендовал актерам смотреть теннис для самопознания. Не согласен. У меня множество примеров, когда человек на корте и вне его ведёт себя полярно. Разница в поведении, но не в себе. Я умел адаптироваться, подстраиваться к ситуациям, партнерам и соперникам. В паре иногда нужно было сохранять спокойствие, скрывать эмоции, потому что партнер был вспыльчивым. А с кем-то наоборот — нужно было показывать жесткость, кричать, чтобы вывести из заторможенного состояния. Нужно уметь вести себя по-разному.

Ничего о Сафине не слышно потому что он светскую жизнь не желает. Насколько известно, сейчас он за границей. Поддерживаю с ним отношения, 27 января, как всегда, поздравил его с днем рождения. Марат ответил: «Спасибо большое, брат!» С ним всё нормально, всё хорошо. Мы — братья!

Кто лучше играл в теннис – решать не мне. Сравнение с другим российским теннисистом-первой ракеткой мира Даниилом Медведевым тоже остается за пределами моего компетенции.

По отдельным ударам Марат был сильнее меня. В изящности исполнения некоторых ударов, думаю, у меня было небольшое преимущество. Но все это — повторю, на любителя. По личным встречам счёт был 2:2, оба были первыми ракетками мира, каждый выиграл два турнира «Большого шлема».

За свою спортивную карьеру Сафин сломал большое количество ракет. Прим. И.Р.И у меня были подобные ситуации. До двадцать одного года я тоже был импульсивным, бивал ракетки. Но с возрастом, поняв, как это выглядит нелепо со стороны, как на стадионе, так и по телевизору, перестал. Даже не помню, чтобы ломал ракетки после двадцати пяти лет. Последние три-четыре года карьеры вел себя очень спокойно.

Компания Fischer, которая снабжала меня инвентарем, вела учет потерянным ракеткам. Один из моих болельщиков постоянно брал ракетки — и производились новые. Я менял ракетки каждые три месяца. Аэродинамические качества пропадали, материал становился не тем. Менял ракетки я только по этим причинам, а не потому что ломал.

Лепешин многократно говорил, что я ломаю людей, будто баран. Сначала думал: «Да ладно, придирается». Но со временем начал задумываться — может быть правда и что-то делаю не так? Постепенно понял, что это выглядит плохо, и успокоился.

В социальных сетях общаюсь с Борисом Беккером. При желании могу быстро найти контакты и поговорить с кем угодно, отношения со всеми остаются хорошими. Но на турниры «Большого шлема» сейчас не езжу, всё смотрю по телевизору, поэтому в этом нет необходимости.

Медведева никто не обвинит в труде и достижениях в теннисе. Без таланта невозможно выиграть турнир «Большого шлема» и так часто выходить в финал. Все это заслужено, я в этом уверен. Пусть еще долго выступает на таком уровне, ведь конкуренция сейчас очень сильная, и удержаться на вершине сложно.

Даниилу было 21-22 года, он был молод и стремился во всем преуспеть. Ему сейчас будет 28 лет, по современным меркам это не возраст, но в моем время с молодыми бороться становилось сложнее. Есть Синнер, Алькарас и другие юные игроки, которые хотят отобрать его позиции. С каждым годом будет только тяжелее, Медведев должен к этому быть готов.

В юности мы вместе с другим Медведевым — Андреем, киевлянином и моим сверстником, добивались побед на серьёзных турнирах. Сначала выиграли чемпионат Европы до четырнадцати лет, затем — до шестнадцати в Загребе. Контакт сохранили, но из-за последних событий общаемся только два раза в год — поздравляем друг друга с именами днями. Я поддерживаю связь и с другими партнёрами по паре — Даниэлем Вацеком, Уэйном Феррейрой. С южноафриканцем раз в четыре-пять месяцев переписываемся через сообщения.

Я — последний теннисист, одержавший победу на одном турнире «Большого шлема» как в одиночном разряде, так и в парном за один сезон. Последний раз подобное происходило на «Ролан Гаррос» 26 лет назад. По-моему, до меня Стефан Эдберг также побеждал на Открытом чемпионате Австралии в двух категориях.

Я мог заниматься этим одновременно потому, что нуждался в тренировках перед матчами. Что может быть лучшей тренировкой, чем игровая практика? Об этом говорил и Лепешина. Ничем её не заменишь. В парной комбинации тренируется нервная система, а также ряд элементов игры — подача, прием, игра у сетки. В Париже в 1996 году всё складывалось идеально: один день — одиночный матч, восстановление, а на следующий — парная игра полтора часа.

Грунт — самое энергозатратное покрытие в теннисе, но тогда мне было 22 года. Я во время турнира занимался ОФП три-четыре раза на стадионе, держался в очень хорошем физическом тонусе. Сил у меня было много. Если посмотреть на титулы, то в паре их даже больше, чем в одиночке. Если в индивидуальном зачёте я выиграл два турнира «Большого шлема», то в парном — четыре. Разница состояла в том, что если не в форме, то в одиночном разряде точно ничего не получится, а в парном партнер иногда поддержит, и всё равно можно выиграть. Для меня игра в паре была таким же удовольствием, как и в одиночке.

Вторая часть монолога —О Ельцине, его персональной авиации и футбольном клубе «Спартак». — в ближайшие дни на sport-express.ru